La tragédie de la République

L’année 1848 nous apprend que chaque révolution porte en germe son propre renversement.

Tout le contenu de Morale de l’Histoire est en libre d’accès afin d’être lu par un maximum de personnes. Si vous souhaitez marquer votre soutien à Morale de l’Histoire, c’est possible en souscrivant à un abonnement mensuel (le prix de 3 cafés par mois) ou annuel (2 cafés par mois). Un grand merci à ceux qui le feront !

Bonjour à tous,

Nous continuons à explorer le sinueux chemin des démocraties modernes avec, aujourd’hui, l’histoire de la plus éphémère république de notre pays. Pour cela, j’ai lu l’excellent Que sais-je ? écrit par Philippe Vigier et parcouru le chapitre “La Deuxième République et le Second Empire” de la célèbre Histoire de France de Jacques Bainville.

Bonne lecture,

Alexandre

✨ Et nous accueillons Yann, Patrick, Anne et Jeannette ainsi que la soixantaine de nouveaux abonnés depuis la dernière édition. Soyez les bienvenus !

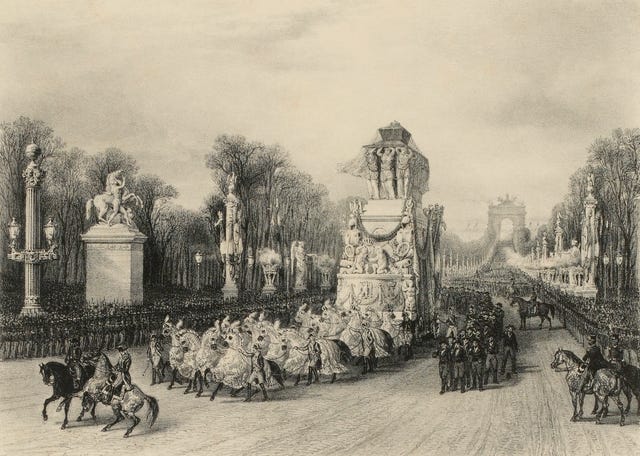

C’est le come-back le plus populaire de la Monarchie de Juillet. Ce 15 décembre 1840, Napoléon Ier, dont les cendres reviennent de Saint-Hélène, défile dans les rues de Paris pour rejoindre sa dernière demeure sous le dôme des Invalides.

L’image de cette prodigieuse foule amassée le long des trottoirs parisiens venue voir défiler la procession est le premier clou planté dans un autre cercueil : celui d’une république qui n’est pourtant pas encore née.

Car pendant ce temps, un homme enfermé dans le château de Ham, en Picardie, attend patiemment son heure.

Mais n’allons pas trop vite.

Acte 1 : De la Monarchie de Juillet à la République

C’est un banquet qui a mis le feu aux poudres. Oui, un de ces nombreux banquets réunissant étudiants et ouvriers, organisés par les républicains dès 1847 pour contourner les lois interdisant les réunions publiques et les contraintes pesant sur la liberté d’expression. À table, les discours sont de plus en plus pro-républicains et véhéments à l’encontre du pouvoir.

Le gouvernement laisse faire dans un premier temps puis décide un jour d’interdire l’un de ces banquets. C’est un casus belli. Le 22 février, les premières manifestations commencent dans les rues de Paris. Le lendemain, l’une d’elles dégénère entraînant la riposte des soldats. Bilan : plus d’une vingtaine de morts.

Cette étincelle devient très vite insurrection, puis révolution. Louis-Philippe ne reprendra pas la main sur une situation qui empire d’heure en heure. Le roi des Français est finalement contraint d’abdiquer puis de s’exiler en Grande-Bretagne. Son départ le 24 février 1848 met fin à la monarchie française.

Devant l’Hôtel de Ville, Ledru-Rollin et le poète Lamartine proclament le gouvernement républicain.

Aux journées de février 1848 comme aux journées de juillet 1830, la monarchie avait cédé presque sans résistance à l'émeute de Paris. Dans les deux cas, ce n'était pas seulement le roi qui avait abdiqué, c'était l'autorité elle-même.

Jacques Bainville, Histoire de France

Acte 2 : Des idéaux lyriques à la réalité du suffrage universel

Cette République est, pour reprendre les mots de Philippe Vigier, « l’œuvre d’une poignée d’agitateurs parisiens » et se distingue de ses devancières par « l’importance primordiale donnée à la question sociale, voire au socialisme. »1

Heureusement, les vaincus du jour ne subissent pas de représailles, comme en 1789. Les monarchistes d’hier se transforment, en une nuit, en « républicains du lendemain »2.

Le gouvernement provisoire, présidé par Dupont de l’Eure, prend quelques mesures fortes, telles que la liberté de réunion, l’abolition de l’esclavage dans les colonies (enfin !) et la réduction d’une heure par jour du temps de travail. Il crée également des Ateliers nationaux, destinés à fournir du travail aux ouvriers sans emploi. Il remplace le suffrage censitaire (réservé aux plus riches) par le suffrage universel masculin. Ainsi, neuf millions de Français sont appelés à élire les députés constituants. Comme le souligne le juriste Marcel Prélot : « Le suffrage universel est politiquement une surprise ; psychologiquement, une anticipation ; techniquement, une inconnue. »

Les 23 et 24 avril 1848, les Français votent pour la composition de l’Assemblée constituante. C’est un véritable test grandeur nature : les idées de la plus parisienne et de la plus ouvrière des révolutions françaises vont-elles séduire la province et le monde agricole ?3

La participation est un véritable succès : 84 % des inscrits se rendent aux urnes. Le résultat reflète les semaines précédant l’élection, au cours desquelles le parti de l’Ordre et les républicains du lendemain prennent l’ascendant sur les républicains les plus radicaux, dans un contexte marqué par le retour de la crise économique et par de multiples manifestations ouvrières.4

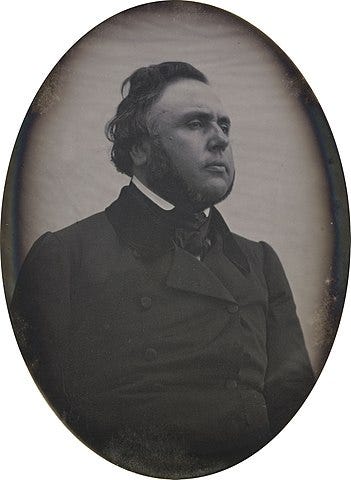

Sur les 880 députés élus, plus de 300 sont des royalistes, « plus ou moins bien camouflés en républicains du lendemain »5. Le camp des républicains modérés (celui de Lamartine) compte 500 députés, mais il est lui aussi hétérogène : seuls 285 républicains de la veille y siègent6. Reste le grand perdant du scrutin : le camp des républicains radicaux, comme Alexandre Ledru-Rollin, qui ne rassemble qu’une centaine de députés.

Les paysans, certainement échaudés par l’impôt des quarante-cinq centimes7 et par l’envoi en province de commissaires dont la mission était d’exporter, voire d’imposer, les idées révolutionnaires, ont donc répondu présents en participant à l’ostracisation de Ledru-Rollin et de ses compagnons, donnant ainsi à l’Assemblée une couleur plus modérée, voire conservatrice.

Au fond, c’est la victoire des républicains du lendemain sur ceux de la veille.

L'Assemblée de 1848 représentait une aspiration générale à l'ordre. Spontanément, le peuple français venait de suivre l'exemple des bourgeois de 1830 qui avaient substitué Louis-Philippe à Charles X. Née de l'émeute, comme la monarchie de Juillet, la deuxième République se mettait tout de suite de l'autre côté de la barricade.

Jacques Bainville, Histoire de France

Acte 3 : De la République autoritaire au retour de l’Empire

La défaite des républicains radicaux dans les urnes ne passe pas. Dès le 15 mai, ils manifestent en faveur de l’aide au peuple polonais, alors en pleine insurrection contre les Prussiens. Ils envahissent l’Assemblée, et les principaux meneurs (Huber, Raspail, Barbès, Blanqui et Albert) sont arrêtés et condamnés.

Peu après, onze sièges de l’Assemblée font l’objet d’une élection complémentaire le 4 juin, confirmant l’opposition entre Paris et la province. Dans la capitale, les candidats républicains les plus radicaux triomphent, tandis que dans les départements, les royalistes, comme Adolphe Thiers, font leur retour. Un nom ressurgit alors : celui de Bonaparte. Le neveu de Napoléon, bien qu’exilé en Angleterre, est élu dans quatre départements. L’antagonisme se renforce. La situation est explosive.

La fermeture des Ateliers nationaux, jugés trop coûteux et inefficaces, déclenche une nouvelle insurrection, du 23 au 26 juin 1848, dans les rues de Paris.

(Voici une photo de barricades dressées le long du faubourg du temple le 25 juin)

Contrairement à Louis-Philippe, qui refusait que l’armée ouvre le feu sur les Parisiens lors de la révolution de Février, le général Cavaignac, ministre de la Guerre, écrase l’insurrection ouvrière dans un bain de sang. Le bilan est atroce : plusieurs milliers de morts, 1 500 fusillés sans jugement. La République aux accents lyriques, incarnée par le poète Lamartine, s’est muée en combat de classes, devenu à son tour une guerre civile.

Eugène Cavaignac devient président du Conseil des ministres.

Écartant les cinq civils de la Commission exécutive, l'Assemblée délégua le pouvoir au général Cavaignac, c'est-à-dire à un dictateur républicain.

Jacques Bainville, Histoire de France

Malgré tout, le travail des constituants continue. Le 4 novembre 1848, la IIᵉ République est adoptée. Sous l’influence de Tocqueville, la démocratie américaine donne le ton à cette nouvelle Constitution. Un président doit donc être élu au suffrage universel pour un mandat de quatre ans, non renouvelable.

Le 10 décembre 1848, les Français se rendent une nouvelle fois aux urnes. Parmi les candidats figurent les grandes personnalités de la vie politique depuis la fin de la monarchie de Juillet : Lamartine, Cavaignac, Ledru-Rollin. Le premier est certain de l’emporter… il recueillera pourtant moins de 1 % des suffrages. Le second, candidat des modérés, devra se contenter de 19 % des voix. Quant au dernier, héros des radicaux, il dépassera à peine 5 % des votes.

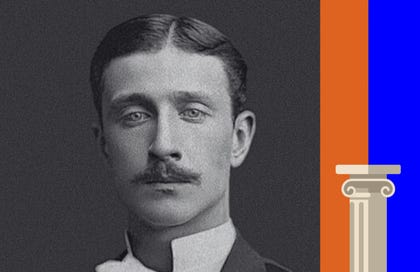

Le grand vainqueur est celui dont tous sous-estiment à la fois l’intellect et la popularité. Louis-Napoléon Bonaparte, habilement positionné au-dessus des différents camps de l’Assemblée, devient le premier président de la République dès le premier tour, en remportant les trois quarts des suffrages. Que le temps du château de Ham semble loin !

Adolphe Thiers le croit facilement manipulable. Comme quoi, on peut se tromper.

C'est beaucoup d'être à la fois une gloire nationale, une garantie révolutionnaire et un principe d'autorité.

François Guizot, président du conseil des ministres sous Louis-Philippe à propos de Louis-Napoléon Bonaparte

De nouvelles élections législatives en mai 1849 donne un majorité au parti de l’ordre.

Du jour au lendemain, cette majorité pouvait rétablir la monarchie, si les deux groupes monarchistes se réconciliaient comme la famille royale elle-même, divisée depuis 1830. Si la « fusion » échouait, le Prince Président n'aurait qu'à confisquer le courant qui éloignait la France de la République et, au lieu de la royauté, on aurait l'Empire. C'est ainsi que les choses se passèrent. Louis-Napoléon n'eut qu'à profiter des fautes d'une Assemblée royaliste qui ne sut pas accomplir une restauration.

Jacques Bainville, Histoire de France

Le conflit entre les partisans du comte de Chambord (futur ex-Henri V) et du comte de Paris éloigne la menace d’une restauration monarchique. Dans le même temps, l’Assemblée décide de restreindre le suffrage universel.

Le prince-président se présente alors en défenseur du suffrage universel face à l’Assemblée. Face au refus de cette dernière de réviser la Constitution pour lui permettre de se représenter, Louis-Napoléon choisit le coup d’État : le 2 décembre 1851, il décrète la dissolution de l’Assemblée et du Conseil d’État, ainsi que le rétablissement du suffrage universel.

Les Français sont appelés à voter le 21 décembre :

Le peuple français veut le maintien de l’autorité de Louis-Napoléon Bonaparte et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une Constitution sur les bases proposées dans sa proclamation du 2 décembre 1851.

La victoire du « oui » est écrasante, avec 92 % des suffrages.

L’année 1848 nous apprend que chaque révolution porte en germe son propre renversement et que les grandes idées ne suffisent pas. L’Histoire congédie les rêveurs pour laisser la place à ceux qui savent mieux jouer avec le réel.

Quelque chose qui arrive, il sera beau dans l'histoire d'avoir tenté la République... d'enthousiasme, de modération, de fraternité..., la République de Washington. Ce sera un rêve si vous voulez, mais cela aura été un beau rêve pour la France et pour le genre humain !

Discours de Jules Grévy

Nous avons évoqué la Seconde République lors de la 5ème émission de Morale de l’Histoire consacrée à l’Histoire de France avec mon invité Guillaume Perrault.

Si vous identifiez des erreurs, merci de m'informer par e-mail en répondant à ce message.

Alexandre

Que sais-je ?, la Seconde République, Philippe Vigier, p9

Que sais-je ?, la Seconde République, Philippe Vigier, p12

Que sais-je ?, la Seconde République, Philippe Vigier, p26

Que sais-je ?, la Seconde République, Philippe Vigier, p32

Que sais-je ?, la Seconde République, Philippe Vigier, p32

Que sais-je ?, la Seconde République, Philippe Vigier, p39

Chaque Franc d’impôt direct est grévé de 45 centimes supplémentaires.

J'étais trop absorbée par le fond (que je ne connais que d'un vague souvenir scolaire) pour relever réellement des erreurs. Il y a cependant une coquille dans le titre de l'acte 2 qui m'a sauté aux yeux ("suffrage universelle").

Merci pour cet incroyable travail ! Je me suis toujours demandé à l'école, où on nous présente pourtant la République comme une idée profondément française et culturellement enracinée, si c'était réellement un enfant légitime de la France. Déjà sur les bancs, et cela s'est confirmé plus tard en lisant ici ou là, je trouvais que ça ressemblait plus à de l'accident narratif qu'à une réelle identité.

En campagne, Macron évoquait la nostalgie française pour la royauté. Je ne suis pas du tout une macroniste (bien au contraire), mais j'étais assez d'accord avec son sentiment, le partages-tu ? Car, à la lecture de ta newsletter, mon sentiment s'enracine.

Autre point : nous qui semblons avoir inspiré les futurs USA avec notre révolution, je trouve que, justement, ils semblent nous avoir bien plus inspirés en retour. Et eux qui n'ont jamais connu rien d'autre, finalement, car ils se sont créés dès le départ comme une république (une fédération ? J'ai encore du mal à saisir les nuances), semblent très amorphes faces à ce qu'il se passe actuellement dans leur pays.

Que craindre, alors, des réactions en France lorsque cette vague arrivera...?